- Proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática IDRC/PUCP – Anke Kaulard; Maritza Paredes; Danitza Gil; Paula Tafur; Kevin Malca; Akemi Higa

-

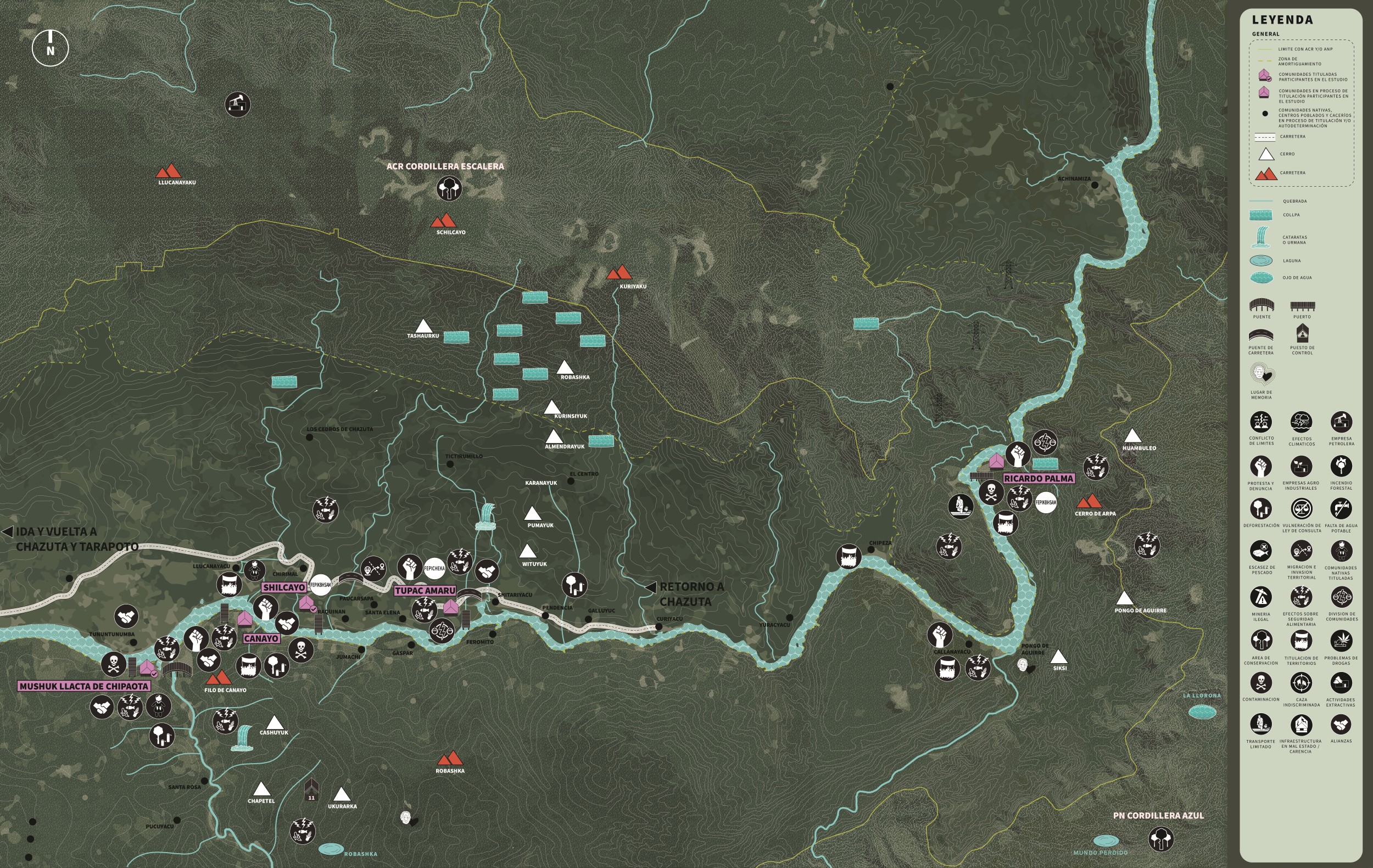

Los mapas del bosque amazónico peruano son herramientas clave en la crisis climática y las iniciativas de conservación. Sin embargo, las organizaciones indígenas cuestionan las representaciones oficiales y exigen el reconocimiento de sus derechos territoriales. En este contexto, creamos, junto con las federaciones de Pueblos Indígenas, mapas del territorio Kichwa del Bajo Huallaga que buscan reflejar una narrativa de conocimiento profundo sobre su territorio, en contraste con la visión fragmentada impuesta por el Estado. Las comunidades afrontan desafíos comunes en relación con áreas naturales protegidas, incluyendo la falta de consulta y el reconocimiento de su autonomía territorial. La política de estas federaciones se centra en la defensa de derechos y la conservación ambiental, en un contexto de creciente presión externa. Estos mapas ilustran la complejidad y dinámica territorial, desafiando las nociones estáticas y afirmando la identidad indígena frente a discursos discriminatorios.

-

-

Mapa 1 – principal: Mapa general digitalizado del territorio Kichwa del Bajo Huallaga, San Martín, Perú, noviembre 2023. Autoría: Co-creación dentro del proyecto “Visiones Indígenas para la Justicia Climática”, PUCP, financiado por IDRC.

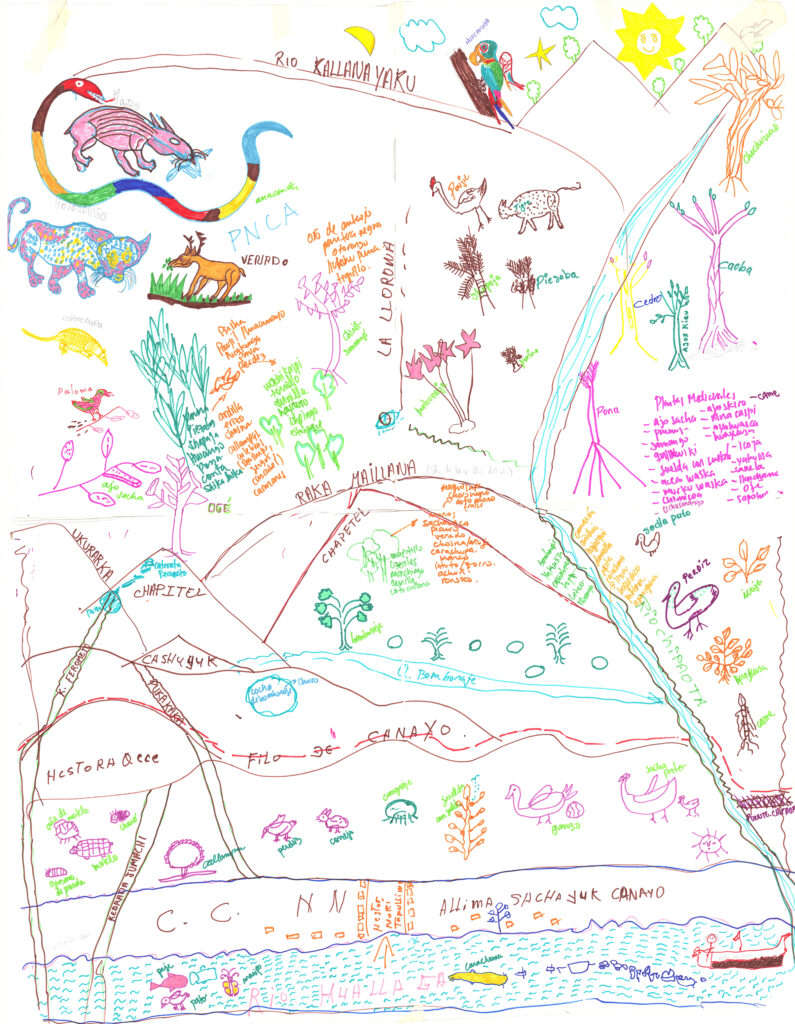

Mapa 2: Mapa dibujado por la comunidad Canayo como base del mapa general del pueblo Kichwa, Perú, septiembre de 2023. Autoría: Co-creación dentro del proyecto del proyecto “Visiones Indígenas para la Justicia Climática”, PUCP, financiado por IDRC.

Mapa 3: Mapa digitalizado de la comunidad Kichwa Ricardo Palma, noviembre 2023. Autoría: Co-creación dentro del proyecto “Visiones Indígenas para la Justicia Climática”, PUCP, financiado por IDRC.

Foto 1: Proceso de co-creación de un mapa comunal, setiembre 2023. Fotógrafa: Paula Tafur. -

Los mapas estatales del bosque amazónico peruano que incluyen áreas de uso permanente, concesiones forestales, áreas naturales protegidas y la presencia de flora, fauna y poblaciones, son cada vez más cruciales en el contexto de la crisis climática, ante la expansión de programas públicos y privados en la Amazonía. Sin embargo, Organizaciones Indígenas desafían estas representaciones cartográficas oficiales, defendiendo una perspectiva alternativa que reconozca sus derechos territoriales y su papel. Esta confrontación epistemológica plantea un desafío aparentemente insuperable para el diálogo intercultural. Sin embargo, los mapas son indispensables para pensar y gobernar el bosque, ya que no solo producen el conocimiento sobre el territorio y la población, sino que también proporcionan técnicas de cálculo que permiten visualizar y gestionar sobre ese orden.

El mapa de los territorios Kichwa del Bajo Huallaga se co-creó con la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM). Las Federaciones son estructuras sociales que organizan la vida social y política de las comunidades que las conforman, y están integradas por líderes y miembros que comparten una historia y prácticas colectivas. Por esta co-creación se logró plasmar una narrativa más profunda y comprensiva de su territorio y una comprensión más holística e histórica de su relación con el Estado en San Martín. Adicionalmente, se buscó superar la visión fragmentada que el Estado peruano ha impuesto al reconocer a estos Pueblos Indígenas únicamente como comunidades, sin considerar a sus organizaciones.

Las federaciones comparten la presencia de dos áreas naturales protegidas, el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE). Ambas fueron creadas sin consulta previa, lo que ha reavivado disputas con el Estado con relación al reconocimiento y autonomía de su territorio. Esto incluye el desplazamiento forzado en áreas de amortiguamiento, imposición de nuevas reglas sobre el uso del suelo sin consulta, criminalización de actividades productivas y de subsistencia, e invisibilización de sus contribuciones a la conservación del bosque. Además, todas tienen una agenda política enfocada en la defensa de derechos territoriales y la conservación ambiental, especialmente relevante en un contexto de políticas globales de cambio climático. En 2021, las federaciones presentaron conjuntamente su preocupación sobre la certificación del PNCAZ y su modelo de gobernanza, lo que desencadenó un proceso de evaluación por parte del Grupo de Especialistas de Lista Verde (UICN), que ayuda a repensar la gestión del área protegida en general.

El mapa que se presenta muestra las dinámicas y tensiones específicas que surgen en estas zonas de superposición entre los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas. Esta forma de cartografía alternativa permite examinar cómo las Organizaciones Indígenas movilizan sus conocimientos y prácticas territoriales para negociar y reivindicar sus derechos en contextos de conflicto y negociación con el Estado, visibilizando su papel crucial en en cuidado de los bosques y la lucha contra la crisis ecológica y climática. Estos pueblos interpretan la justicia climática como seguridad jurídica para los territorios comunales que les permite enfrentar las presiones externas, como la de madereros, piratas de carbono y migrantes. El mapa es un reconocimiento de sus identidades indígenas frente a una historia de discriminación y trampas institucionales que limitan sus derechos. El mapa co-creado confronta discursos discriminadores que niegan el derecho al territorio y muestran el arraigo y la relación íntima con el territorio que reclaman las federaciones Kichwa.

Los mapas reflejan procesos sociopolíticos y biofísicos, mostrando que los territorios indígenas experimentan transformaciones no lineales, como modernización, urbanización y reidentificación cultural. Estas dinámicas desafían la percepción del indígena como un «eterno pretérito», destacando que lo indígena es multifacético y no meramente tradicional. A través de los mapas, se evidencian las interacciones con vecinos, servicios, proyectos y aspiraciones, pintando un panorama más completo del territorio. El contra-mapa del pueblo Kichwa del Bajo Huallaga resalta la fluidez y el dinamismo de sus fronteras, que son contextuales y no estáticas como las interpreta el Estado. Esta representación territorial desafía las nociones rígidas impuestas por la gobernanza estatal, subrayando la complejidad e interconexión de las realidades indígenas, así como su capacidad para adaptarse y responder a los cambios en su entorno.!! – Nota importante: este post es un documento transitorio en vistas a la publicación de un atlas. Si usted estima tener un derecho particular (autoría por ejemplo) sobre las imágenes que contiene esta página, lo/la invitamos a entrar en contacto con nosotros (ver sección Contacto), sea para retirarla, sea para colaborar con nosotros en la edición del atlas. En todos los casos pertinentes, no se publicarán ni se mantendrán en este sitio imágenes para las cuales no hemos obtenido los derechos correspondientes. El Atlas “Desmensuras de Abya Yala” es un proyecto de investigación financiado por fondos públicos, y sin fines de lucro.

Mapas del territorio Kichwa del Bajo Huallaga, Perú