- Patricia Zalamea (Departamento de Historia del Arte, Universidad de Los Andes, Colombia)

-

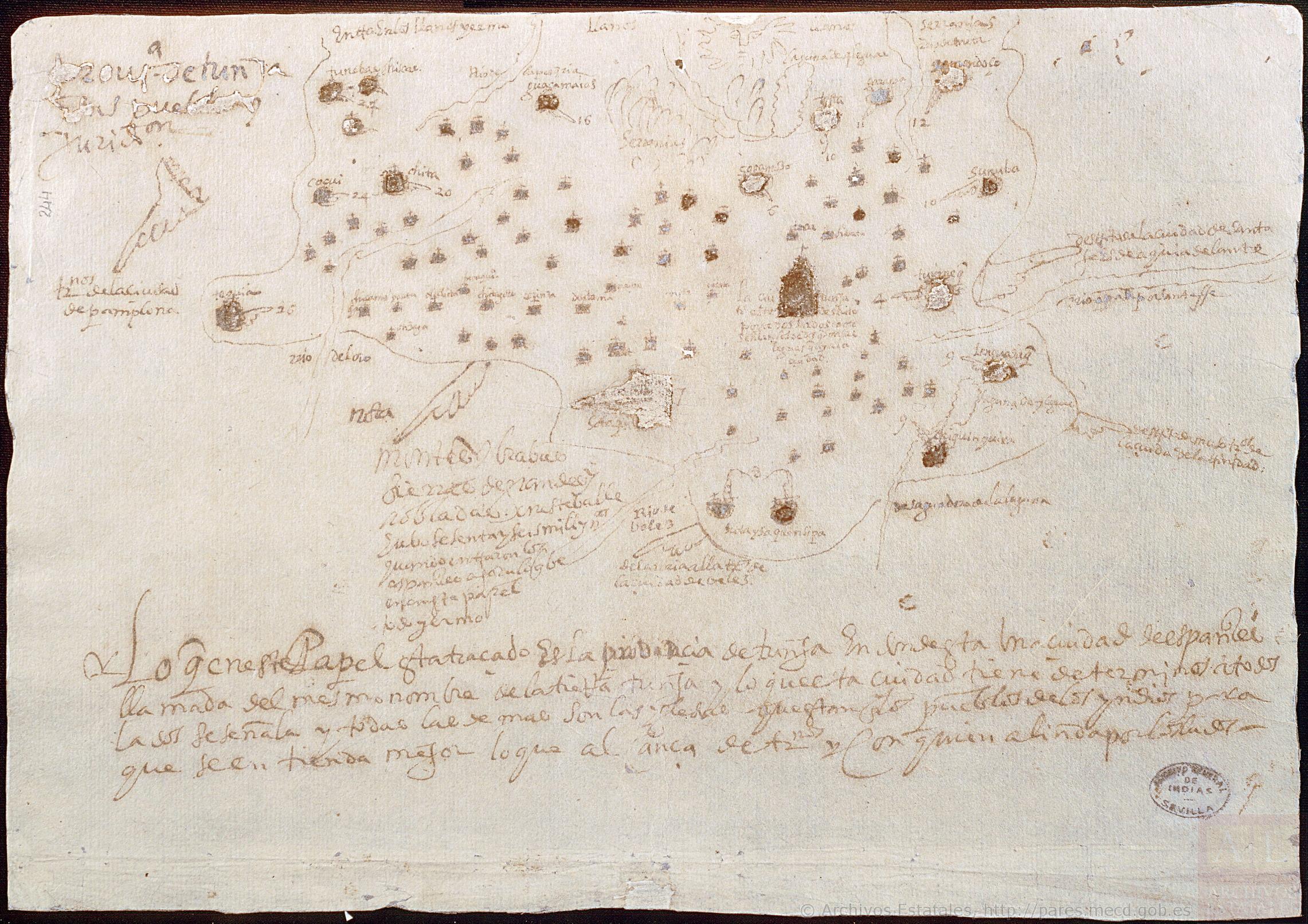

En estos primeros mapas del Reino de la Nueva Granada, se observa una cartografía que describe el territorio con una serie de estrategias retóricas como parte de un memorial de agravios enviado por Don Diego de Torres (conocido como el Cacique de Turmequé) a Felipe II.

-

-

1. Don Diego de Torres, Mapa de la provincia de Tunja. Tinta sepia sobre papel. Archivo General de Indias, Sevilla. Patronato 196, r.16. 2. Vista de lejos de Turmequé, Boyacá, Colombia. Fotografía de la autora.

-

A don Diego de Torres se le atribuye la elaboración de los primeros mapas de la región: de las provincias de Tunja y de Santafé (Bogotá) en el territorio actual de Colombia. Adjuntos al memorial de 1584, los mapas están alineados en un formato horizontal, organizados de modo que el este mire hacia arriba, como lo indica el sol antropomórfico (ascendente) situado en la parte superior de cada imagen y la indicación geográfica de «los llanos», es decir, las llanuras detrás de la cordillera de los Andes, situadas al este. Ambos utilizan un contorno ondulado para delimitar la jurisdicción política de cada ciudad: docenas de pueblos de indios de varios tamaños (mostrados como una simple cruz sobre una estructura rectangular con una puerta, es decir, una iglesia doctrinal) están contenidos dentro de esta área, con las ciudades españolas de Tunja y Santafé destacando en escala. La geografía está marcada por ríos y lagunas, como la de Guatavita, un asunto que no debe pasar desapercibido, ya que las lagunas eran lugares sagrados indígenas y los ríos eran fundamentales para las técnicas agrícolas indígenas que se basaban en las inundaciones y que se desarrollaron antes de la conquista española. Algunos de los pueblos de indios están marcados con sus nombres, aún reconocibles hoy en día como algunos de los pueblos y aldeas de las zonas rurales alrededor de Bogotá y Tunja (Macheta, Gacheta, Suesca, Suta y Simacá, en el mapa correspondiente a los alrededores de Bogotá, pero también Sogamoso, Duitama, Paipa, Oicatá y Turmequé en el mapa de la provincia de Tunja, por nombrar solo algunos).

El uso de la perspectiva aérea ha sido comentado por Joanne Rappaport y Tom Cummins, quienes han descrito estas representaciones como «mapas de estilo europeo» y, en general, como parte de las «alfabetizaciones» impuestas a los pueblos indígenas de los Andes. Dichas alfabetizaciones podrían, a su vez, ser apropiadas por actores coloniales como Diego de Torres, quien las utilizó para transmitir las complejidades de su identidad y convicciones políticas en un lenguaje familiar para sus lectores previstos, es decir, el Rey y su corte. Si el uso de la perspectiva o, más precisamente, una vista aérea de la región sirvió para convencer a los lectores que estarían bien versados en este tipo de representaciones espaciales, también muestra la sofisticada comprensión de Diego de Torres de las representaciones espaciales y su capacidad para equilibrar, abstraer, sintetizar y seleccionar información, con el fin de subrayar su punto. Tanto si dibujó los mapas con su propia mano como si no, su inclusión en el memorial presentado al rey muestra una intención deliberada, así como un profundo conocimiento de la ubicación geopolítica de las ciudades.

Como es bien sabido, la función de los mapas como herramientas legales en las disputas por la tierra era común en los siglos XVI y XVII. Curiosamente, estos dos mapas no forman parte de una disputa legal específica sobre la tierra, sino que sirvieron para visualizar una queja mayor en juego: a saber, el maltrato de la población indígena y de la tierra en los reinados hispanoamericanos, no muy diferente del «Mapamundi del Reino de las Indias» de Guaman Poma en su Primer nueva corónica y buen gobierno (1613-14), cuya función también estaba relacionada con un conjunto mayor de quejas. En cualquier caso, los mapas de don Diego habrían servido como prueba, como una especie de testimonio de primera mano, que se basaba en la capacidad de combinar lenguajes visuales y escritos a través de una representación espacial. Elegir una vista de pájaro también era una forma de cubrir una gran cantidad de información para alguien que necesitaba tener una visión de conjunto, mientras se mantenía a distancia, es decir, al igual que los representantes del Rey en España. Y, por último, también demostró que Diego de Torres conocía muy bien su región.

Para Luis Fernando Restrepo, estas representaciones pueden compararse con la reacción de Diego de Torres ante la aniquilación de la población indígena en Cuba y Santo Domingo, de la que Diego fue testigo de primera mano durante su primer viaje a España. En el nivel inferior del mapa de la provincia de Santafé, leemos sobre la ausencia de los habitantes originales del río: «En este río [Magdalena] había una infinidad de indios, todos los cuales han sido consumidos en el trabajo, de modo que de más de 50 000 indios no queda ninguno». No solo los breves textos narrativos lo hacen explícito, sino también la organización visual del espacio; para Restrepo, el paisaje salpicado de pueblos de indios opaca las ciudades españolas. A pesar de su tamaño, Santafé y Tunja son superadas no solo en número, sino también en términos espaciales por los enjambres de pueblos más pequeños, que se extienden por toda la imagen. Esta estrategia convierte el mapa en lo que podríamos describir como una composición pictórica, donde las escrituras y las manchas oscuras se convierten esencialmente en una experiencia visual. En este sentido, aunque hablan el idioma de sus lectores, los mapas también utilizan estrategias visuales para causar impresión: al inundar el espacio con la presencia simbólica de ciudadanos indígenas cristianos, recuerdan al espectador que todos ellos son súbditos de la Corona y que, por lo tanto, se les deben garantizar sus derechos.

Por otro lado, los textos más largos en la parte inferior de la imagen enfatizan la ausencia y la aniquilación de la población indígena. Restrepo ha interpretado los mapas como una «expresión de dolor» hacia la violencia colonial, argumentando que los lamentos de Diego no son tanto un comentario melancólico sobre un pasado indígena ya desaparecido, como cree Ulises Rojas, sino una estrategia ya presente en sus escritos: un deseo de ejercer un cambio en el presente, y no simplemente lamentar el pasado. Desde esta perspectiva, estos mapas pueden considerarse parte integral de las estrategias de Diego en su memorial de agravios, en el que la retórica visual pretende complementar e impresionar al espectador con una idea concreta. En última instancia, en estos mapas, el espectador se enfrenta visualmente a la relación entre ubicación, tamaño relativo, densidad y ausencia o pérdida. De esta manera, la vista de pájaro ofrece una visión general, un espacio amplio, que conecta al espectador con un sitio específico real, al tiempo que nos recuerda lo que permanece invisible, pero que se conoce gracias a las inscripciones textuales. Al trabajar en conjunto con los textos que las acompañan, estos mapas tienen múltiples propósitos: ubicar, localizar y visualizar en su sentido más amplio, pidiendo al espectador que vea e imagine estos lugares lejanos con nombres y números reales. En última instancia, su propósito es impresionar, impregnando la imagen en la mente de los lectores.

Para mayores referencias, ver: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/miradas/article/download/96225/92280!! – Nota importante: este post es un documento transitorio en vistas a la publicación de un atlas. Si usted estima tener un derecho particular (autoría por ejemplo) sobre las imágenes que contiene esta página, lo/la invitamos a entrar en contacto con nosotros (ver sección Contacto), sea para retirarla, sea para colaborar con nosotros en la edición del atlas. En todos los casos pertinentes, no se publicarán ni se mantendrán en este sitio imágenes para las cuales no hemos obtenido los derechos correspondientes. El Atlas “Desmensuras de Abya Yala” es un proyecto de investigación financiado por fondos públicos, y sin fines de lucro.

Los mapas del Cacique de Turmequé: escala, opacidad y perspectiva