- Ángela Patricia López Urrego (Muina-Muruy, Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia); Gil Farekatde Mariba (Muruy de La Chorrera)

-

Estos mapas nos introducen en el pensamiento espacial Muina-Muruy, evidenciando la existencia de marcos y sistemas de referencia distintos a las cartografías convencionales. Con una mirada decolonial, invitamos a aproximarnos a los saberes espaciales indígenas, fundamentales para comprender sus territorialidades y territorios en sus propias lógicas.

-

-

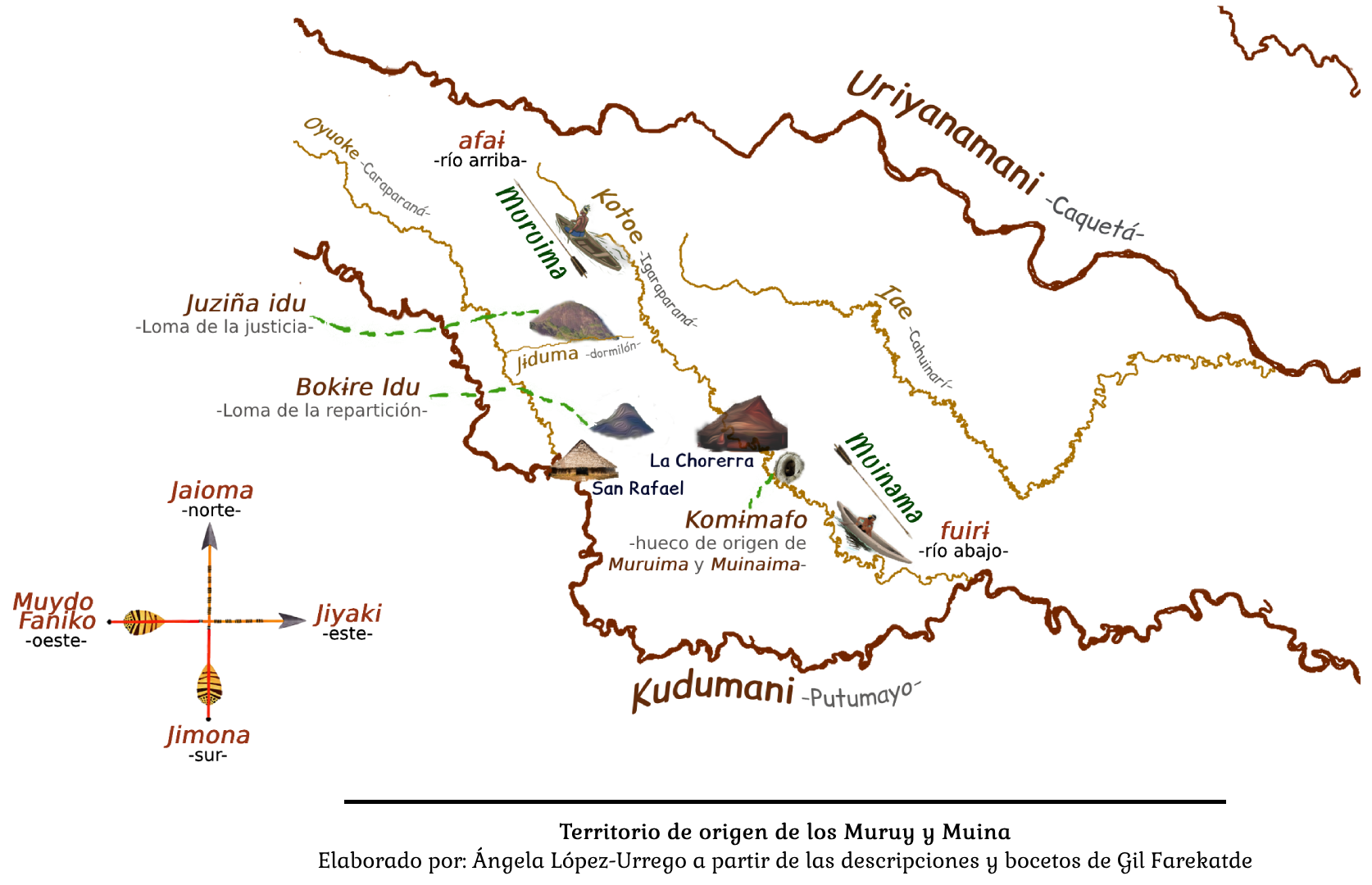

1. Territorio de origen de los Murui y Muina

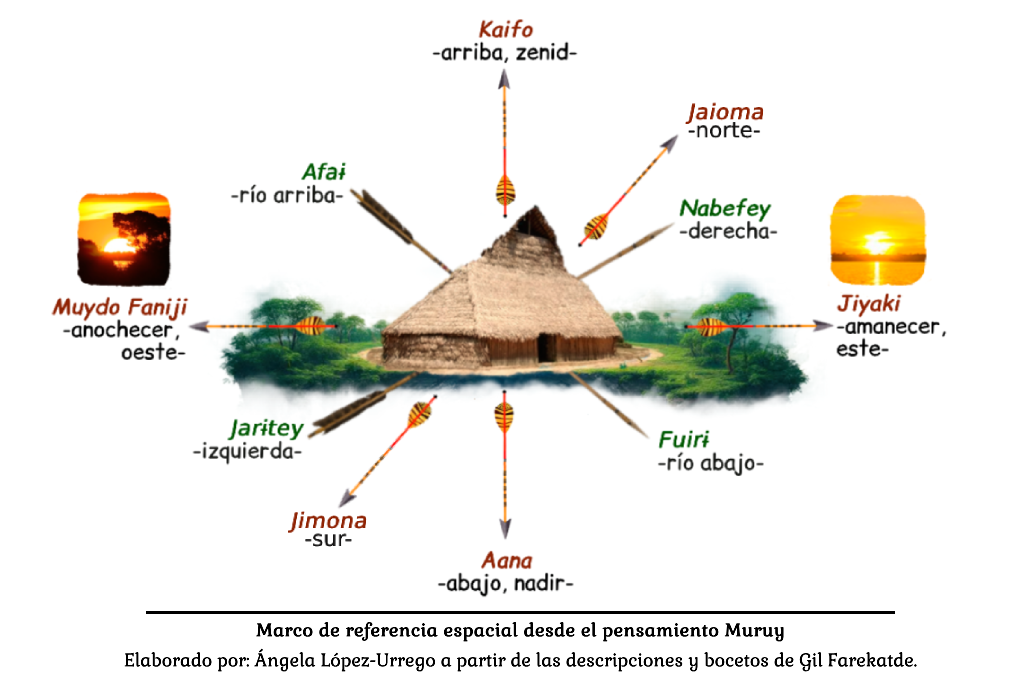

2. Orientaciones en el marco de referencia espacial del pensamiento Muruy

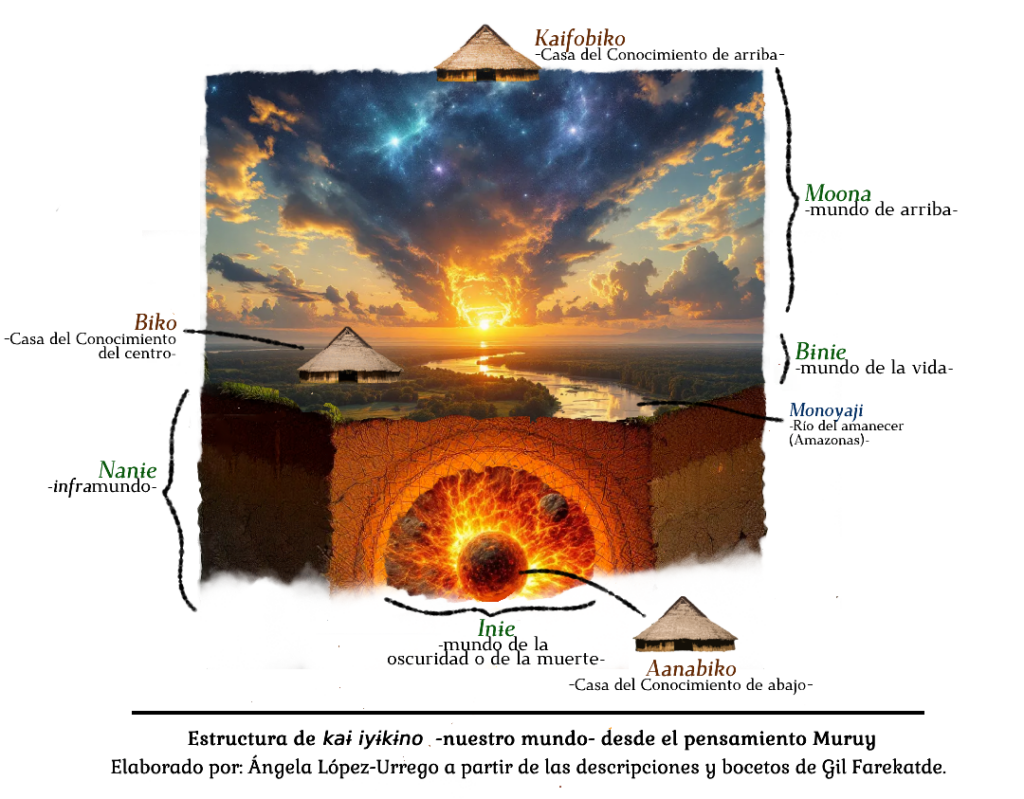

3. Estructura espacial de kaɨ iyɨkɨno -la Tierra- y de kaɨ iyano -territorio- desde el pensamiento Muruy -

Enɨrue joreño para los Muina-Muruy significa espíritu o alma del territorio, y es la expresión utilizada para referirse a las representaciones territoriales, Indígenas o no Indígenas. A la vez, kuemo duide, la territorialidad, se refiere al proceso social y vital de relacionamiento con el espacio habitado en kaɨ iyɨkɨno (nuestro mundo o chagra redonda: la unidad espacio-temporal primordial), la práctica de “tejer territorio”. El espacio tejido, apropiado, habitado por el kaɨmakɨ es kaɨ iyano, donde esta especificidad social dentro del abaɨkɨ (sociedad humana) desarrolla su urukɨ (conocimiento).

Desde una mirada decolonial, estos mapas o enɨrue joreño son expresiones gráficas que encapsulan la experiencia indígena de habitar el mundo a partir de sus propios pensamientos espaciales. En el pensamiento Muina-Muruy, kaɨ iyano así como kaɨ iyɨkɨno se configura como una estructura vertical compuesta por cuatro submundos, cada uno portador de valores simbólicos y funcionales. Inɨe, el núcleo, representa el espacio físico y espiritual donde se concentra la energía primordial y se gestan las palabras mágicas que transforman la materia. Nanɨe, el inframundo, actúa como umbral de transición, depositario de energías negativas que, paradójicamente, salvaguardan la vida al marcar los límites entre lo bueno y lo malo. En binɨe, el mundo del centro, se materializa la palabra de Moo, el creador, haciendo palpable la espiritualidad y consolidando el equilibrio vital a partir del origen de los seres vivos (humanos y no humanos). Finalmente, moona, el espacio que abarca el cielo, se erige como el dominio de los seres espirituales que custodian la memoria ancestral y vinculan lo terrenal con lo divino. Esta estructura de submundos configura una cosmovisión integral, en la que el territorio se vive y se siente como un cuerpo vivo y relacional.

Los conocimientos sobre estos cuatro mundos, transmitidos por los sabedores en las narraciones de origen, se organizan en torno a cuatro Casas que estructuran la unidad territorial de los Muina-Muruy. La aanabiko, o Casa del Conocimiento de abajo, acoge los saberes de inɨe y nanɨe, territorios que, por sus peligros inherentes, han sido históricamente prohibidos. La biko, Casa del medio, se vincula al conocimiento del mundo de la vida, donde se articulan las grandes Casas de los Nɨmeirama, símbolo de la continuidad y regeneración. Por último, la kaifobiko, o Casa del Conocimiento de arriba, custodia los saberes relativos a moona, articulando la relación entre los seres espirituales y los Nɨmeirama. Cada sociedad que habita kaɨ iyɨkɨno posee su propia Casa, lo que configura un sistema de gobierno y organización basado en el saber sobre kaɨ iyɨkɨno, dotando al territorio de una estructura simbólica y funcional única que resiste las imposiciones externas.

A partir de estas referencias espaciales, los Muina-Muruy, dos sociedades ancestrales de origen común –komɨnɨy dɨonuy urukɨ, o «gente humana de tabaco»– entienden su territorialidad a partir del mandato del Creador, Moo, quien no solo dio vida a sus primeros ancestros, Muruima y Muinaima, sino que también les confirió la responsabilidad de cuidar el mundo. Este legado, expresado a través del kuemo duide, se encarna en la vivencia del territorio y en la capacidad de tejer conocimiento en un espacio de vida. El territorio donde se originaron los Muina-Muruy está situado en el interfluvio Uriyanamani-Kudumani (actual Caquetá y Putumayo). Lejos de ser un mero vestigio de tradición, esta visión del territorio se configura como un proceso de continua resignificación, en el que la diversidad lingüística y cultural de sus sociedades se expresa en prácticas, creencias y saberes que confieren al espacio un valor inestimable, en constante tensión entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Estos mapas Muina-Muruy muestran que la territorialidad Indígena no se reduce a la mera apropiación física del espacio, sino que es un proceso dinámico y vital en el que el pensamiento, la oralidad y la agencia se conjugan para construir un (multi)territorio vivo. En este sentido, el ejercicio de representar gráficamente estos conocimientos no solo cuestiona las narrativas dominantes sobre el espacio, sino que también abre paso a una nueva forma de entender el habitar, donde lo Indígena es en sí una diversidad de ontologías, epistemologías, re-existencias y resistencias, reafirmando la importancia de una mirada plural y descolonizadora en el estudio y comprensión de las espacialidades Indígenas.

Este mapa se entreteje con el siguiente texto: Farekatde, G., & López-Urrego, Á. (2022). Tierra de vida, fronteras y reconstrucción territorial Muruy-Muina. In C. Zárate, J. Apónte, & N. Victorino (Eds.), Fronteras sin muros ni hegemonías: encuentros entre la Amazonia, América y Europa (pp. 401–418). Universidad Nacional de Colombia.

Tierra de vida y reconstrucción territorial Muruy-Muina