- Sabrina Colmenárez Gómez [Lab. de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU), Dpto. Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales (SAPC), Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República (Udelar)] Camila Gianotti García (LAPPU, SAPC – CURE, Udelar) Valentina Febrero (LAPPU – Udelar) Carlos Marín Suárez (LAPPU y Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, CURE, Udelar) Nicolás Gazzán [LAPPU, SAPC – CURE y Dpto de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Udelar] Cristina Cancela – Cereijo (LAPPU, SAPC – CURE, Udelar) Moira Sotelo Rico (LAPPU y Dpto de Arqueología FHCE, Udelar), Kianá Luzardo (CURE-UDELAR)

-

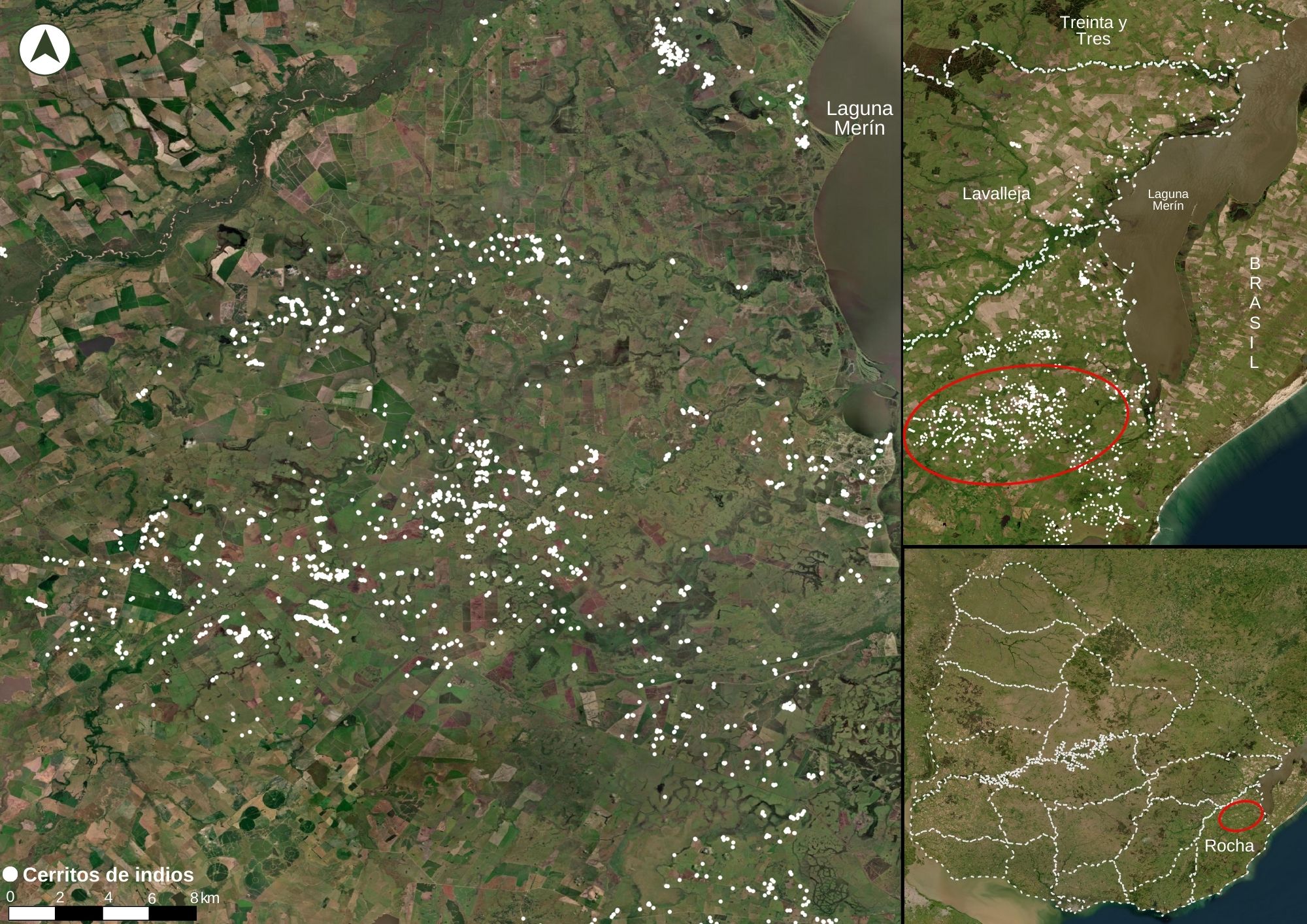

Se aborda el Paisaje arqueológico de cerritos de indios, construido los últimos 5000 años en la región de frontera de Uruguay. Desde lo interdisciplinar, estudiamos la relación entre materialidad, cartografía y memoria oral, revelando las interacciones interétnicas y las influencias históricas que formaron a este paisaje. Es una oportunidad para aportar una lectura profunda de territorios silenciados en cartografías oficiales

-

-

Fig.1. Área de estudio (maestra)

Fig.2. Cerrito de indios del conjunto Punta de San Luis, región de India Muerta -

Se busca discutir la representación espacial del mapeo que emerge de concepciones y formas de entender los territorios de los grupos nativos (mapping) de la cartografía producida por el sujeto colonial que demarca y posee el territorio otorgando nuevos sentidos (mapmaking)

– Área de estudio

Partimos del paisaje arqueológico de cerritos de indios de la región sureste de Uruguay para interpelar las formas de representación cartográfica y las narrativas oficiales. Este paisaje se manifiesta como un entramado de miles de montículos en tierra, de tamaños y dimensiones variables, que fueron lugar de vida de pueblos indígenas y posteriormente habitados y utilizados con diversos fines por población criolla.

La región de estudio comprende la cuenca de la laguna de Merín y los humedales de India Muerta, sitios de asentamiento de aldeas indígenas y de las primeras estancias coloniales en la región. Los cerritos de indios son la expresión de la diversidad cultural y de las raíces indígenas de ese territorio. Fueron usados como plataformas habitacionales, campos de cultivo, cementerios y marcadores territoriales, entre otros usos. Surgieron hace 5000 años y se mantuvieron en uso, siendo reconstruidos y mantenidos por población indígena hasta el s. XVIII. En siglos posteriores fueron utilizados por familias criollas para instalar sus casas, como referencias espaciales en actividades productivas y como mojones en la delimitación de tierras.

Emergen en el paisaje como islas que sincretizan la vida en todas sus formas, por ello recurrimos al concepto de isla para problematizar su sentido. Los cerritos son islas por su condición de elevación y prominencia topográfica en relación a la planicie inundable donde se emplazan. Son islas de memorias que condensan relatos e historias de vida locales, que han resistido el paso del tiempo y la exclusión de la historia y de las narrativas cartográfic

– Metodología

A través de una mirada interdisciplinar que combina la arqueología, la geografía y la etnografía, nos centraremos en la relación entre materialidad, registros cartográficos y memoria oral para analizar las formas de representación espacial de los cerritos entre los siglos XVII y XXI.

Analizamos los cerritos y sus topónimos, vinculándolos a relatos de pobladores locales sobre ellos y con datos de prospecciones arqueológicas del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio. Además, consultamos planos topográficos, mapas históricos, denuncias de tierras y otros documentos. Complementando estos enfoques, llevamos a cabo un abordaje etnográfico que combinó entrevistas y observación participante con el fin de documentar historias de vida, relatos y toponimia relacionadas con los cerritos. Esta información se analiza a lo largo de una línea temporal, prestando atención a cómo el paisaje indígena ha sido representado, o no, en diferentes contextos y narrativas.

– Resultados y Discusión

Los cerritos de indios se distribuyen desde una lógica espacial, coherente, intencional y ordenada. Es, por tanto, una representación espacial inserta en un proceso cognitivo que puede leerse como acto de mapeo. Son estos procesos cognitivos, y la praxis que inspiran, los que convierten al mundo en algo significativo. La cognición es un proceso taxonómico a través del cual el mundo es nombrado, clasificado y ordenado mediante ciertos instrumentos conceptuales. En el caso de las sociedades, como las que nos ocupa, cuya forma de representar la realidad se sustenta en la oralidad, este proceso se dió en el habitar y en el construir de los cerritos. Allí se desenvolvieron habilidades relacionadas a la identificación y orientación espacial que formaron parte de la construcción de sus representaciones.

Los resultados permiten explorar las capas de significación asociadas a los cerritos, reconociendo su papel en la configuración del paisaje a lo largo del tiempo y en la identidad de las comunidades locales actuales. También permiten discutir cómo, a pesar de su impronta material, permanencia, uso y visibilidad, los cerritos han sido invisibilizados e incluso borrados de representaciones cartográficas y discursivas constitutivas del estado nación uruguayo, siendo paradigmático y extremo en el presente!! – Nota importante: este post es un documento transitorio en vistas a la publicación de un atlas. Si usted estima tener un derecho particular (autoría por ejemplo) sobre las imágenes que contiene esta página, lo/la invitamos a entrar en contacto con nosotros (ver sección Contacto), sea para retirarla, sea para colaborar con nosotros en la edición del atlas. En todos los casos pertinentes, no se publicarán ni se mantendrán en este sitio imágenes para las cuales no hemos obtenido los derechos correspondientes. El Atlas “Desmensuras de Abya Yala” es un proyecto de investigación financiado por fondos públicos, y sin fines de lucro.

Cerritos de indios como Islas de memoria: Contra-cartografías para la construcción de narrativas históricas decoloniales en la región de frontera de Uruguay – Brasil