- Ángela Patricia López Urrego (Muina-Muruy, Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia); Gilberto López Ruiz "Kaɨmeramuy" (Muina-Muruy)

-

Estos mapas, producto de la memoria de mi padre “Kaɨmeramuy” y de mis abuelos, hace parte de una investigación que busca comprender como una sociedad Indígena teje su territorialidad en el espacio urbano fronterizo de Leticia, Colombia. Desde una mirada decolonial, es una expresión territorial de la historia de una relación vital de esta sociedad con Ditichi (Leticia en Magütá).

-

-

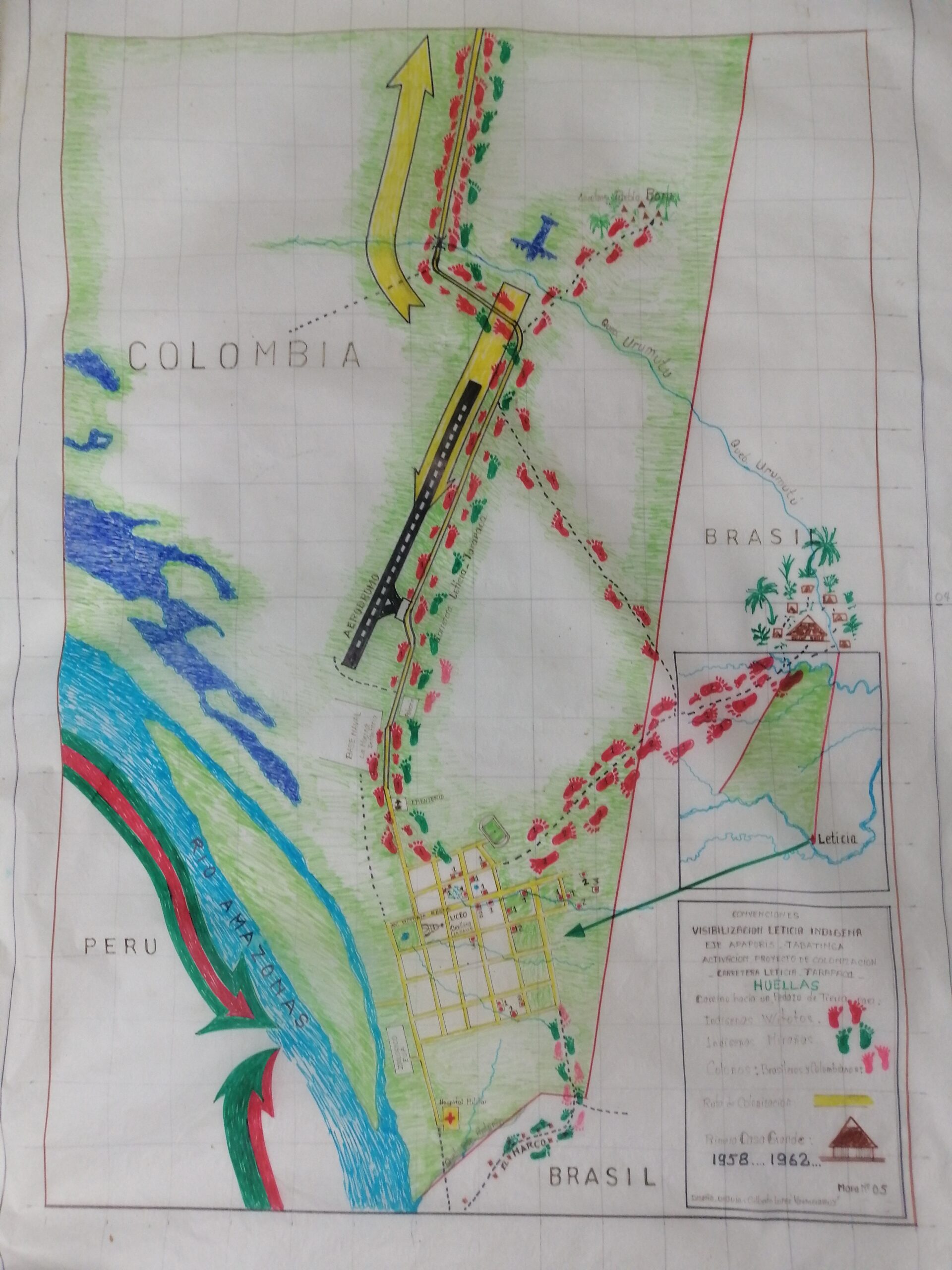

1. Huellas de la llegada de la Gente de Centro Ditichi, en la primera mitad del siglo XX. Elaborado por: Gilberto López Ruiz «Kaɨmeramuy» (Muina-Muruy)

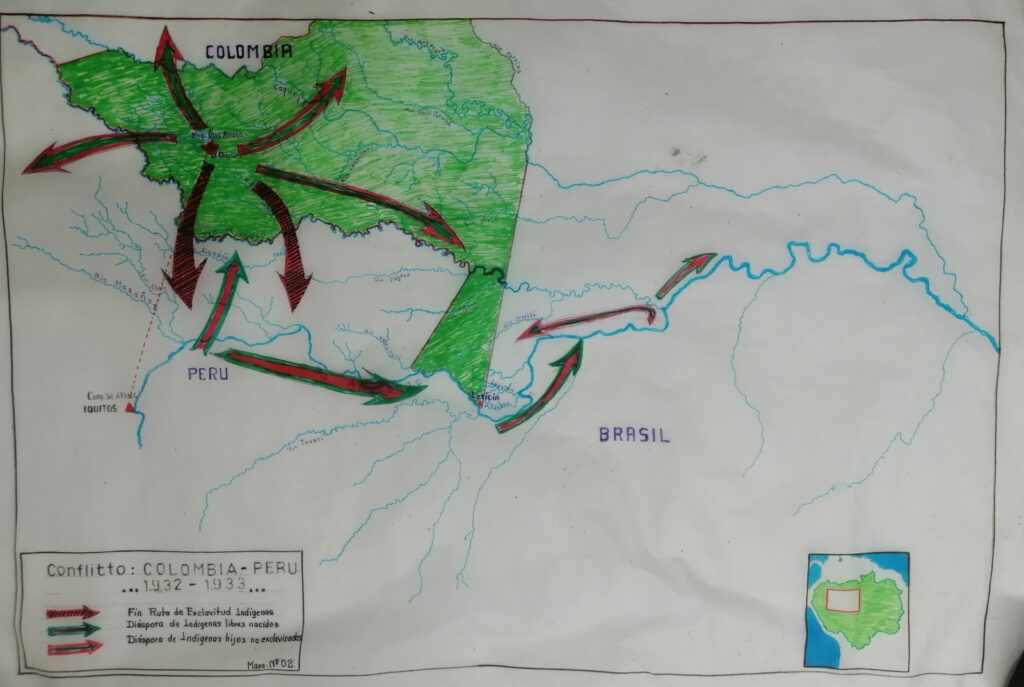

2. Direcciones de desplazamiento de los Muina-Muruy por la violencia cauchera. Elaborado por: Gilberto López Ruiz «Kaɨmeramuy» (Muina-Muruy) -

Estos mapas son el resultado de una profunda reflexión de Kaɨmeramuy acerca de la llegada de los Indígenas de afinidad cultural “Gente de Centro” –conocidos también como Muina-Muruy– a Ditichi, territorio ancestral de los Magütá, hoy Leticia. Se fundamentan en el polílogo vivo entre diversos pensamientos Indígenas, expresados en el resguardo Tikuna-Uitoto y en las Casa Grandes o malocas presentes en la frontera amazónica. Su elaboración no es meramente técnica ni descriptiva, sino que se teje con experiencias personales y familiares, entrelazadas con las historias de aquellos que, a través de relatos orales y memorias, han marcado un antes y un después en la configuración cultural y territorial de Leticia. Este relato familiar se inserta en una narrativa mayor de resistencia y transformación, en la que la memoria se erige como instrumento de reivindicación contra las imposiciones coloniales que han intentado borrar identidades y reconfigurar territorios según lógicas ajenas.

Mi padre, a través de estos mapas, narra con una mezcla de dolor y esperanza, la historia donde sus padres, junto a sus abuelos, fueron arrancados de su territorio ancestral en La Chorrera y llevados como esclavos desde el Predio Putumayo hasta el Perú a comienzos del siglo XXI. Algunos Muina-Muruy, desplazándose en canoas por los afluentes amazónicos y caminando a través de la selva, lograron escapar del genocidio cauchero hacia otros lugares o se refugiaron en la selva. Mis abuelos, padres de Kaɨmeramuy, fueron parte del primer grupo Muina-Muruy que arribó a Ditichi a mediados del siglo, huyendo de la evangelización que se ahora dominaba su territorio ancestral. En Leticia, vivieron la colonización de la frontera y la reducción de los Indígenas al proyecto nacional. Sufrieron ante las fuertes represiones contra sus culturas, incluida la prohibición de la lengua propia. Esta negación, en particular, impactó profundamente en la transmisión de saberes ancestrales a las nuevas generaciones y dejaron una herida profunda en la continuidad cultural de muchos Indígenas nacidos en Leticia.

Los primeros Muina-Muruy que arribaron a Ditichi se asentaron en los márgenes de la naciente ciudad, en zonas rurales que hoy han sido absorbidas por la urbanización (moderna). Allí, construyeron sus viviendas y la primera Casa Grande Muina-Muruy de la frontera. En este asentamiento mantenían vivas prácticas culturales fundamentales: el cultivo en la chagra, la cacería, los rituales, lo bailes y otras prácticas culturales transmitidas de generación en generación, marcando un tiempo de comunalidad y hermandad en el que las fronteras nacionales para ellos eran desconocidas. En ese espacio se asentó la palabra y el espíritu de la cultura Muina-Muruy, donde los mayores, en ceremonias sagradas, compartían su saber con aquellos que se preparaban para forjar una nueva identidad en un territorio que, aunque se transformaba y urbanizaba, mantenía la esencia de un legado cultural que trasciende la mera ocupación del suelo.

La llegada de esta sociedad al área urbana de Leticia, enmarcada en un proceso de desplazamiento forzado impulsado por un programa de colonización, coincidió con la época en que Brasil comenzaba a delinear y reconocer sus propios límites, intensificando la presión sobre la población Indígena. Además, se vieron subordinados a un sistema educativo y religioso dominado por la iglesia, que ejercía un control casi absoluto mediante el uso de la palabra, la fe y la coerción. Esta imposición de un modelo externo dejó una marca imborrable en la historia de la identidad cultural, evidenciando las profundas cicatrices de una colonización que se extendió no solo sobre la tierra, sino también sobre la mente y el cuerpo de quienes la habitaban.

En este sentido, la investigación doctoral en la que se articulan estos mapas se erige como un acto de resistencia y reivindicación que, en el espacio urbano fronterizo de Ditichi/Leticia, busca visibilizar las historias y espacialidades de las territorialidades Indígenas transfronterizas presentes. Desde una mirada crítica y decolonial, esta investigación dialoga con los saberes y memorias Indígenas que aún resuenan en cada palabra, en cada gesto, y en cada trazo de sus representaciones, recordándonos que la identidad y el territorio son construcciones vivas y en constante transformación.

Estos mapas se entretejen con el siguiente texto: https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/63351

Sobre la gente de tabaco y coca en Ditichi (Leticia, Colombia)